긴 연휴의 끝 무렵까지 비가 많이 내렸다. 추석을 지나면서도 가을이 됐다는 확신이 들지 않았는데, 비구름에 보름달 볼 기회까지 놓치고 나니 불퉁한 기분이 들었다. 새파란 하늘 아래 선들선들 부는 바람과 완전히 몸을 드러낸 둥근달을 올려다보는 한밤을 좋아했었구나. 나는 늘 뭔가를 놓친 뒤에야 뒤늦게 깨닫는 편이었다. 직선으로 쏟아지는 굵은 빗방울과 바람을 견딜 만큼 우산대와 받침살이 튼튼한 장우산을 골라 들고 버스에 탔다. 마음에 담아두었던 영화가 있었는데 상영관이 지독히 적은 탓에 제법 시간을 들여 이동해야 했다.

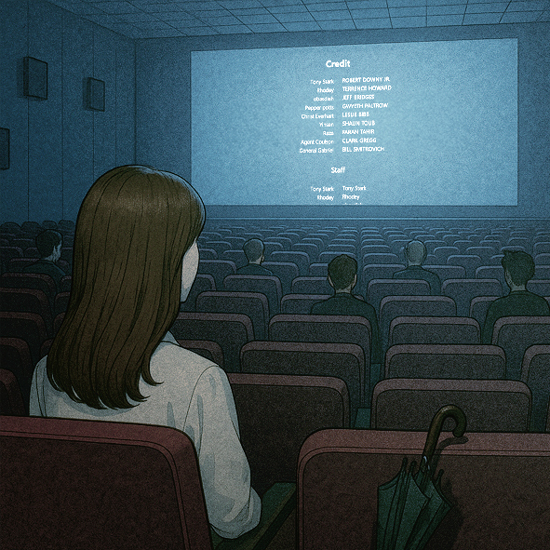

백석이 채 안 되는 상영관에는 나 포함 너덧 명이 앉아 있었다. 드문드문 자리 잡은 사람들이 각자의 방식으로 부스럭대며 젖은 우산이 담긴 비닐봉지를 묶고 짐을 내려놓고 핸드폰을 만지다 문득 조용해졌다. 불이 꺼지고 영화가 시작될 때까지 관객 수는 그대로였다. 이런 일이 드물지 않다는 생각이 들었다. 얼마 전에는 멀티플렉스 영화관에 갈 일이 있었는데 그날 관객은 나 혼자였다. 제법 인지도가 있는 감독 영화였고 금요일 오후였는데도 그랬다. 사람들은 전부 어디에 있을까. 자기만의 방에서 자기만의 화면을 앞에 두고 골똘히 앉아 있을까. 영화 중간에 새까만 암흑이 내리면 모니터에 비친 자신의 얼굴에 놀라 흠칫 뒤돌아보면서.

고등학교 시절 동아리에서 친했던 선배가 영화를 상당히 좋아했다. 주고받던 편지에(당시 학교에는 우편배달 업무를 하는 봉사동아리가 있었는데, 그 덕에 전교생이 매일 아침 배달되는 편지 쓰기에 심취해 있었다) 선배는 이런 식의 얘기를 썼더랬다. “내가 영화관 가기를 왜 좋아하냐면: 사람들이 자리에 앉아 팝콘을 먹고 옷을 정리하고 떠들고 복작거리는 어수선함부터 영화가 시작되었을 때 모두가 적막해지는 과정까지가 전부 영화에 속해있기 때문이야.” 함께 영화를 보고 나오던 길에 그녀는 이렇게도 말했다. “다 같이 웃음을 터뜨리는 게 재밌지 않아? 딱 그 장면에서 모두가 다 웃고, 어떤 때는 일제히 울고 하는 게, 그걸 가능하게 만드는 게 영화라는 게 진짜 신기하지.” 잘 모르겠다, 그건 그녀가 했던 말이 아니라 다른 사람이었던 것도 같은데. 아무튼 나는 귀가 얇은 사람답게 그런 말들을 주섬주섬 마음에 담았다.

하지만 영화관은 텅 비어 있고, 감정의 파동을 잠시나마 공유할 사람은 없거나 멀리 있다. 선배는 지금도 영화관 가는 것을 좋아할까. 그곳에는 더 이상 그녀가 사랑하던 복작거림과 어수선함과 왁자지껄함이 없는데. 모두가 한마음으로 들썩이며 웃거나 우는 것을 더는 확인받을 수 없는데도 그녀는 영화관에 갈까.

영화가 끝난 뒤 나는 망연히 앉아 있었다. 엔딩 크레딧이 전부 올라가고 새까맣던 공간에 낮은 조도의 불이 켜지는 순간 뒤쪽에 앉아 있던 누군가가 깊고 어두운 한숨을 내뱉었다. 아, 그렇지. 나는 지금 저 사람과 함께 자파르 파나히 감독의 영화를 봤어. 그리고 우리는 지금 막, 아주 깊은숨을 쉬었지. 나는 그런 말을 중얼거리며 영화관을 나왔다. 한 번도 멈춘 적 없는 것 같은 빗줄기가 검은 허공을 사납게 내리긋고 있었다.

안보윤 소설가

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 가자 지구](http://img.segye.com/content/image/2025/10/14/128/20251014517656.jpg

)

![[데스크의 눈] Z세대 시위가 말해주는 것](http://img.segye.com/content/image/2025/10/14/128/20251014517642.jpg

)

![[오늘의 시선] 왜 삼권분립을 흔드나](http://img.segye.com/content/image/2025/10/14/128/20251014517626.jpg

)

![[안보윤의어느날] 상영관 하나, 관객 다섯](http://img.segye.com/content/image/2025/10/14/128/20251014514170.jpg

)